今年は年始めから色々な事が立て続けに起こる嵐のような年でした。ようやくその嵐も去り、久しぶりに青空が顔をのぞかせた先日、緑鮮やかな琉球松の林に囲まれる読谷村の座喜味城跡へ足を伸ばしました。

ユネスコ世界遺産にも登録されている美しい石積みの城壁の中に、前の週にドライブの途中で見た民家の石垣の石積みにそっくりな場所を発見しました。想像が膨らみ始めます。これは偶然ではなく、意図してこのように積まれたのでは?

読谷山按司護佐丸の居城、座喜味城

Zakimi Castle in Yomitan Village

読谷村観光協会の情報サイトによると、座喜味城(ざきみじょう又は、ざきみぐすく)は15世紀前半に読谷山按司護佐丸(ごさまる)によって築かれたと言われているそうです。ちなみに按司(あじ)とは、地方の権力者・豪族のことです。

護佐丸は築城の名手と言われていますが、いつみても感動するやわらかいカーブを描いた城壁とアーチ型の城門が美しいグスクです。ただ、元の城壁の大部分は沖縄戦で破壊された為、現在目にするほとんどの部分は復元されたものだそうですが、二の郭の城門(座喜味城で最初にくぐる門)は破壊を免れ、後に修復されたものだそうです。

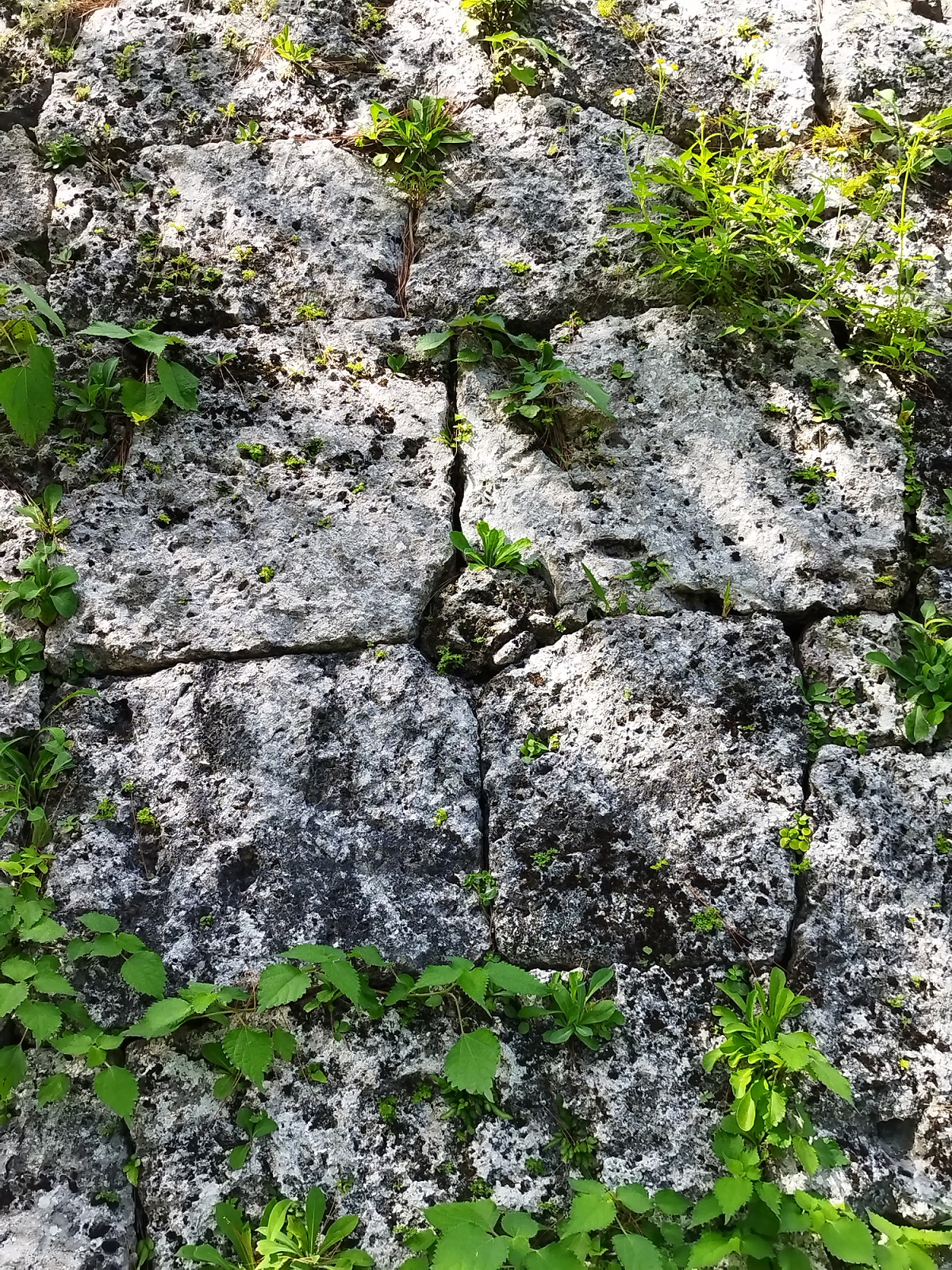

沖縄のグスクには大きく分けて三種類の石積みがあるそうで、古い順に野面積み、布積み、相方積みとなりますが、座喜味城では布積みが多く使われているそうです。

ところで、私が気になった石積みのデザイン(?)ですが、四つの石の角を合わせて真ん中に十字ができるように積まれていて、その十字の中心にまん丸の石がはめ込まれているのです。

民家の石垣を見た時はたまたまそういう形になったと思っていましたが、他に同じように積まれた箇所がないか石積みを観察してみると、まん丸の石ではないものの、明らかに意図的に大きな石の間に隙間を作って、そこに小さな石をはめ込んでいます。

これまで、沖縄の古い石積みは隣の石との間にできた隙間を小さな石で器用にふさいでいるだけだと思っていたので、意外な発見でした。沖縄の石積みについて調べてみると、面がある外側に積む石「積み石」と積み石の間に入れる丸い石や小石の「ぐわぁ石」(*) で構成されているようです。こうなると、ほかのグスクの石積みがどうなっているのかが気になります。

*篠崎 健一:実地の体験とマニュアル制作による石積みの気づきのプロセス, The 33rd Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 2019

黒船ペリーも絶賛、中城城

Nakagusuku Castle in Nakagusuku Village

中城村(なかぐすくそん)にある中城城跡のパンフレットによると、このグスクは14世紀後半ごろまで数世代の先中城按司によって築かれ、1440年に座喜味城を築城した護佐丸によって北の郭と三の郭が増築されたそうです。また、1853年に来島したペリー探検隊一行も中城城の石造建築の技術を称賛したそうです。

中城城は規模も大きく当時の城壁が多く残っているので、石積みの観察をするのにはもってこいの場所です。

早速布積みの城壁が正門付近にありました。座喜味城と同じく、ぐわぁ石をはめ込む為に積み石の角が加工されているようです。

正門を抜けて順路に沿って進むと、聖域・拝所(うがんじゅ)のある南の郭へと続きます。それぞれの拝所の中心はそこにある岩や配置された石です。

さらに先へ進み先中城按司の時代に造られたという一の郭、二の郭の布積み部分の城壁を観察すると、やはりぐわぁ石がはめ込まれていました。そして今まで単に石垣の隙間だと思っていた箇所がぐわぁ石が欠落した為にできた隙間らしく、ぐわぁ石をはめ込む為に積み石の角が加工されていることに気が付きます。

同じ布積みでも、場所によってぐわぁ石の数にばらつきがあります。担当した石工による工法の違いでしょうか?

二の郭の外側の城壁はぐわぁ石がほかの箇所より目立たず、横から見ると壁の一部が外側へ膨らんでいます。

自然の地形か、それとも排水がうまくできずに城壁が変形してしまったのか?

築城の名手護佐丸の増築した三の郭と北の郭は相方積みで城壁の上と地面の2点を結ぶ直線が美しい石積みです。

近づいてみると、ピカソの抽象画のような形の積み石の間にもジグゾーパズルのようにぐわぁ石がはめ込まれています!

城主阿麻和利が栄華を極めた、勝連城

Katsuren Castle in Uruma City

勝連城跡パンフレットによると、うるま市にある勝連城は発掘調査の出土品から12~13世紀に築城されたと考えられていて、琉球最古の歌謡集「おもろさうし」には勝連を日本の鎌倉にたとえた歌謡や繁栄を示す歌謡が数多く残されているそうです。10代目城主、勝連按司阿麻和利(あまわり)が海外貿易で勝連に繁栄をもたらしたそうですが、1458年に国王に抵抗して滅ぼされたと言う事です。

縁結びの井戸「ミートゥガー(夫婦ガー)」のある広場からのグスクの眺めはすばらしいのですが、どうやら城壁の上部は復元されたものらしく、地面近くの石垣と色や石積みが異なります。

城壁の地面近くの石積みの周りをよく見てみると、積み石の間にぐわぁ石がはめ込んであります。

後で入口事務所のスタッフに聞いたところ、やはり城壁の上部は復元した箇所で、元の石積みと復元部分の間には銀板が挟んであるとの事でした。勝連城の古い積み石部分でも、ぐわぁ石が欠落したらしき箇所が多数見受けられます。

そして中城湾と太平洋が一望できる一の曲輪にある御嶽(うたき:拝所)にも、勝連を守る大きな霊石があります。

ぐわぁ石の役割

Small Stones Used to Build Stone Walls

大和より250年(もしくはそれ以上)先にすでに高い石積み技術を使ったグスクが存在したオキナワ。その技術は外国からもたらされたのではないか、と考える人もいるようですが、地域的に台風が多く木造や土壁よりも石造りの方が安定していたため、独自の文化として石積み技術が発達したのではないでしょうか。

また、沖縄には多くのガマと呼ばれる自然洞窟が至る所にあるので、洞窟の形を模した沖縄独自のアーチを取り入れた建造物が生まれ、そして石の加工を通して石積みの技術を体得していったのかもしれません。

石積みのぐわぁ石はただ単に隙間を埋める為に使用されたのではなく、明らかな役割があり、意図して使用されたように思えます。

想像① ストッパーとして使用:石を積む際、不適切な「四ツ目」の部分(十字の真ん中)にはめ込み、積み石がずれないようにストッパーとして使用。

想像② 免震装置として使用:丸いぐわぁ石で免震装置のベアリングのように建物の衝撃を吸収させ、積み石を元の位置へ戻す役目。またその他のぐわぁ石は、膝関節の半月板のようにクッションの役割をし、地震時や台風時に受ける大きな衝撃を和らげる為。

想像③ 排水のための水抜き穴として使用:積み石の間に適度な隙間を作る事によって、石積みの中の水はけが良くなり、崩れにくくなる。

想像は尽きません!

沖縄の人々と石の文化

Stone Culture and People of Okinawa

沖縄では古来より人々の生活は石と密接に関係していました。信仰の場所を示すのは石や岩でしたし、あるガマは死者を埋葬する場所であり、別のガマは人々が楽しく集う場所でした。そして戦時中は戦火を逃れて多くの人々がガマに身を潜めました(2018年6月5日ブログ記事)。

人々が自然を敬っていたからこそ、自然を理解しその力を早い時期より生活の中に応用する術を身に付けたのではないでしょうか。

座喜味城跡(Zakimi Castle)

住所:沖縄県中頭郡読谷村字座喜味708番地6

TEL: 098‐958-3141 (世界遺産座喜味城跡ユンタンンザミュージアム)

Email: info-museum@yomitan.jp

中城城跡(Nakagusuku Castle)

住所:沖縄県中頭郡中城村泊1258番地

TEL: 098‐935-5719

勝連城跡(Katsuren Castle)

住所:沖縄県うるま市勝連南風原3807-2

TEL: 098-978-2033

Email: info@katsuren-jo.jp